2025. 4. 8. 03:00ㆍWonderful World

북한산&삼각산

조선을 건국한 태조 이성계는 무학 대사의 의견을 들어 삼각산 아래에 도읍을 정하였다.

삼각산 [三角山]

명승 제10호

경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1번지, 서울시 강북구 우이동 산68-1번지

서울시 강북구와 경기도 고양시에 위치한 북한산 산군에 속하는 산봉우리의 일부로서,

백운대(白雲臺, 836.5m), 인수봉(人壽峰, 810.5m), 만경대(萬鏡臺, 787.0m) 등

북한산의 핵심을 이루고 있는 산봉이다.

삼각산은 주봉인 백운대를 중심으로 북쪽에 인수봉, 남쪽에 만경대의 3봉이

삼각형의 형태로 위치하고 있어 삼각산이라 불러졌다

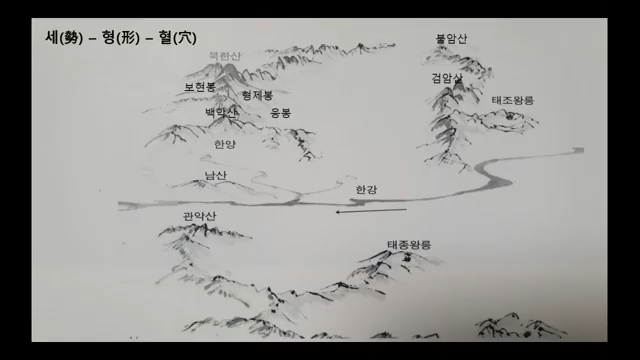

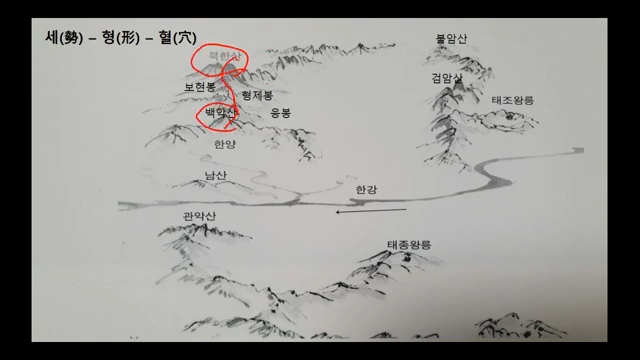

삼각산은 풍수지리로 보아 수도 서울의 조산(祖山)이 며 종산(宗山)으로 알려져 있다.

삼각산은 백두대간에서 갈라져 나온 한북정맥의 끝 부분에 형성된 산으로서,

조선의 수도로 한양(서울)이 정해질 때, 북악을 주산(主山)으로 하고

그 뒤로 연결된 삼각산을 조종(祖宗)으로 하여 도읍을 정한 것이다.

우뚝 솟은 뫼는 하늘까지 솟았네

한양의 지세는 하늘을 열어 이룩한 땅

굳건한 큰 대륙은 삼각산을 떠 받쳤고

넓은 바다 긴 강물은 오대산에서 흐르네

- 조선을 건국한 태조 이성계가 한양을 노래한 시-

가노라 삼각산(三角山)아 다시보자 한강수(漢江水)야

그리운 고국산천(故國山川)을 떠나고자 하랴마는

시절(時節)이 하수상(殊常)하니 올동말동하여라

조선조 인조(16대) 때 청나라의 침공(병자호란)으로 조선이 항복한 후

~정축하성 丁丑下城 : 정축(1637) 2월 24일 삼궤구고두례 三跪九叩頭禮~

소현세자 봉명대군 척화파의 수장 김상헌이 중국 심양으로 볼모갈 때

문정공(1570~1652) 김상헌이 지은 시~

북한산성 성곽길에서 바라본 삼각산 3봉(좌로부터 백운봉, 만경봉, 인수봉)

서울의 최고봉 백운봉(대)

영봉코스에서 바라본 인수봉

백운봉에서 바라본 만경봉(대)

1458년 신숙주가 집필한 ‘국조보감’의 세조 초 기록에도

“삼각산을 중악, 금강산을 동악, 구월산을 서악으로,

지리산을 남악으로, 장백산을 북악으로 삼자고 건의했다”는 기록이 있다.

삼각산(三角山)이라는 명칭은 고려시대 성종 이후부터 1900년대까지 불려 졌으며,

삼국시대에는 부아악(負兒岳)으로, 조선시대 중기에는 화산(華山), 화악(華岳)으로 불리기도 했다.

오늘날 많이 부르고 있는 북한산이라는 명칭은 1711년(숙종 37)에 축성된 북한산성을 근거로 남한산성과 대비하여 서울 북쪽에 위치한 산이라는 의미로 1900년대 초부터 사용된 명칭이다.

삼각산(三角山)은 백제의 건국과 함께 부아악(負兒岳)이란 이름으로 기록에 나타난다.

고구려 동명왕의 왕자인 온조와 비류가 남쪽으로 내려와 한산에 이르러 부아악에 올라가서 살 만한 곳을 정하였다고 하며, 부아악은 이 삼각산을 의미한다.

무학대사가 조선의 수도 후보지를 찾아 국토를 순례할 때, 백운대로부터 맥을 밟아 만경대에 이르러 서남 방향으로 가 비봉에 이르니 한 석비가 있었는데 거기에 ‘무학이 길을 잘못 들어 여기에 이른다’는 비석이 있어서 길을 다시 바꾸어 내려가 궁성터(오늘의 경복궁)를 정하였던 곳이 바로 이 삼각산이다.

경복궁 뒤로

백악산 [白嶽山]

* 북악산(北岳山)이라고도 칭함

*백악산봉우리(청운봉)

백악산 뒤로

비봉 (좌) ~ 백악산 ~ (우)보현봉

북한산(北漢山)

https://ncms.nculture.org/mountain-n-spring/story/7867

백운대(白雲臺, 836.5m), 인수봉(人壽峰, 810.5m), 만경대(萬鏡臺, 787.0m)

서울시 은평구, 성북구, 강북구, 도봉구와 경기도 의정부시, 양주시, 고양시 등 서울 북북 지역에 걸쳐서 북한산(北漢山:835.6m)이 소재한다.

북한산은 원래 ‘삼각산(三角山)’이라 많이 불렸다. 삼각산이 문헌에 처음 등장하는 것은 고려시대로 성종 때인 993년 『고려사(高麗史)』에 처음으로 등장한다.

북한산은 삼각산 외에도 ‘한산(漢山)’, ‘화산(華山)’ 등으로도 불려왔다. “백제의 개로왕이 132년 북한산성을 쌓았다.”라는 기록이 남아 있어서 고려시대 이전부터 ‘북한산’이라는 명칭을 사용하여 왔음을 확인할 수 있다.

북한산에서 가장 높은 봉우리는 백운대(白雲臺)이다. 백운대를 중심으로 동쪽에는 인수봉(仁壽蜂; 810m), 남쪽에는 만경대(萬景臺; 779m) 등 세 봉우리가 북한산의 주봉을 이룬다. 이렇게 세 산이 뾰족하게 솟아 있어서 ‘삼각산’이라 부르게 되었다.

백두대간에서 뻗어 나온 한북정맥이 추가령(楸哥嶺:586m)에서 남서로 내려오면서 도봉산에 이어지고,

도봉산에서 우이령을 넘어 남서 방향으로 한강에 이르면서 북한산과 이어진다.

북한산(사진출처:국립공원공단)

북한산(사진출처:국립공원공단)

수많은 왕과 선비들, 승려들이 올랐던 명산

북한산에는 2,000년의 역사를 지니고 있는 ‘북한산성(北漢山城)’을 비롯해서 많은 문화유산이 산재해 있다.

신라시대 때 원효대사가 창건했다고 전하는 상운사(祥雲寺)와 삼천사(三千寺)를 비롯해서 승가사(僧伽寺), 도선사(道詵寺) 등이 북한산에 소재하는, 고려 이전에 창건한 사찰들이다. 고려시대 와서는 태조 왕건이 중흥사(重興寺)를 창건한 것으로 알려졌다. 또한 1011년 창건한 진관사(津寬寺), 1109년에 창건한 문수사(文殊寺)도 소재한다.

진관사는 조선시대 한양 근교의 4대 사찰 가운데 한 곳으로 알려져 있다.고려 제8대 왕인 현종(顯宗)이 왕위에 오르기 전, 경종의 대비였던 ‘천추태후’로부터 목숨을 구해준 진관조사에게 은혜를 갚고자 진관사를 창건했다고 한다. 진관사는 조선시대 국가와 왕실의 안녕을 기원하는 수륙재(水陸齋 : 물과 육지에서 헤매는 영혼과 아귀를 달래며 위로하기 위해 베푸는 의식)가 열린 사찰이기도 하다.문수사는 이승만(李承晩) 대통령의 어머니가 치성을 드려 이승만 대통령이 출생했다. 후에 이승만 대통령이 문수사를 찾아 현판을 썼다.

또한 대웅전에 봉안된 문수보살상은 명성황후(明成皇后)가, 석가모니불은 영친왕의 비인 이방자(李方子)가 각각 봉안한 것이라고 한다. 조선 건국 초기에 국가의 도읍을 정하기 위해 무학대사(無學大師)가 북한산을 올랐으며, 세조는 천문관측을 위해 북한산 보현봉(普賢峰:714m)에 올랐다. 그 외에도 많은 관료와 선비, 승려들이 수도와 풍수지리를 살피러 북한산을 올랐다.

그리고 임진왜란과 병자호란을 겪고 나서 조선시대 숙종 때인 1711년 ‘전란 시 피난처 및 방어지’로 삼기 위해 약 8.5㎞에 이르는 오늘날의 북한산성을 축조하였다.

도심의 허파 역할을 하는 북한산

북한산(사진출처:국립공원공단)

북한산은 산지 전체가 도시에 둘러있다. 자연적으로는 고립된 ‘섬’과 같지만 서울 인근지역에서는 ‘허파’의 역할을 담당하며 수도권 사람들에게 휴식처가 된다. 북한산에는 화강암으로 이루어진 기암괴석이 많으며, 기암괴석들 사이로 ‘우이계곡’, ‘북한산성계곡’, ‘정릉계곡’ 등 수십 개의 맑은 계곡이 위치해 있다. 그리고 북한산에는 “식물 700여 종, 동물 1,400여 종 등이 서식하고 있으며, 멸종 위기 야생종인 쌍꼬리부전나비, 고려집게벌레, 맹꽁이, 벌매, 참매, 조롱이” 등도 서식한다.

북한산은 위와 같은 자연환경과 다양한 문화유산들이 산재해 있기에 1983년 도봉산과 함께 우리나라의 15번째 국립공원으로 지정되었다. 2003년 명승 제10호로도 지정되었다. 북한산의 면적은 약 79.916㎢이며, 수도권 어디에서도 접근하기 편하다. 도봉산과 함께 연평균 등산객이 500만 명에 이르고 있어, “단위 면적당 가장 많은 탐방객이 찾는 국립공원”으로 기네스북에 도봉산과 함께 기록되어 있다.

만경대(萬景臺)~백운대(白雲臺)~인수봉(仁壽蜂)

백운대(白雲臺, 836.5m) 를 중심으로 동쪽에는 인수봉(人壽峰, 810.5m), 남쪽에는 만경대(萬鏡臺, 787.0m)

동장대가 자리한 시단봉에서 바라본 경관.

중앙에 만경대와 백운봉이 겹쳐 보이고,

왼쪽은 노적봉, 오른쪽은 인수봉이다.

백운봉과 만경대 사이로 인수봉이 보인다.

뿔처럼 솟은 세 봉우리의 모습에서 '삼각산'이라는 이름이 유래했다.

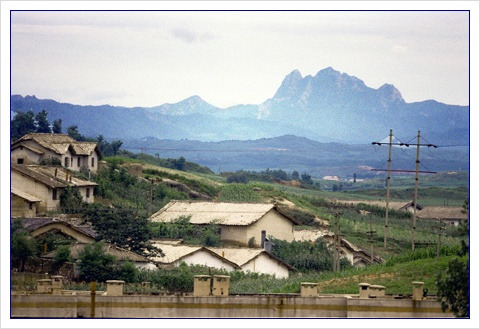

개성에서 보는 서울의 삼각산

'삼각산'이라는 명칭은 고려 시대 처음으로 등장.

고려의 수도, 개경에서 조망하는 삼각산은

개경의 안산 모습이다.

파주 시청에서 조망하는 삼각산

1990년대 고은 시인, 유홍준 교수와 함께 북한 일대를 돌아본 중앙일보 김형수 기자가 개성에서 찍은 북한산이다 .

과연 40km바깥의 개성에서 북한산이 이렇게 오롯할 것인가. 김형수 기자는 증언한다.

몽고와 네팔인들은 평균시력이 4.0이라고 한다.

당시 시력이 좋았을 개성 사람들에게도 잘 보였을 것이다.

개성에서나 또는 개경에서 남경(서울)으로 오면서 바라본 확실한 '삼각산 모습'

도봉산_가을_국립공원공단

북한산 비봉 뒤에 북한산 보현봉

'Wonderful World' 카테고리의 다른 글

| 云南省 丽江市 玉龙雪山(5,596 m) (0) | 2025.04.09 |

|---|---|

| 한북정맥 (漢北正脈) 백악산 [白嶽山] (0) | 2025.04.08 |

| 한반도에서 가장 높은 산 TOP 5 (0) | 2025.04.07 |

| Sovereignty of the Chagos Archipelago (1) | 2025.04.06 |

| Ultimate Fall Foliage of White Mountain National Fores (0) | 2025.04.06 |